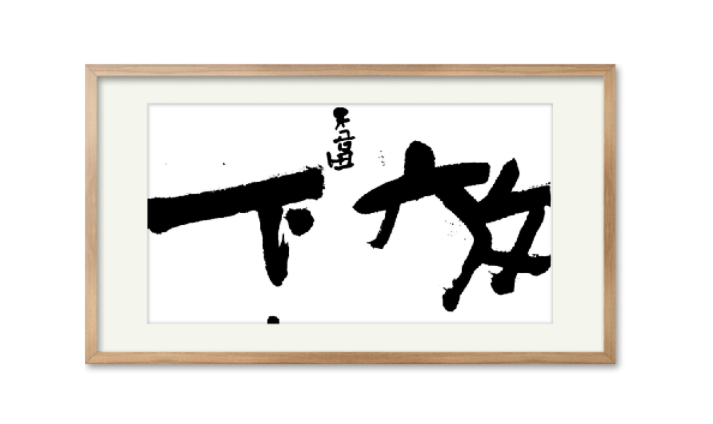

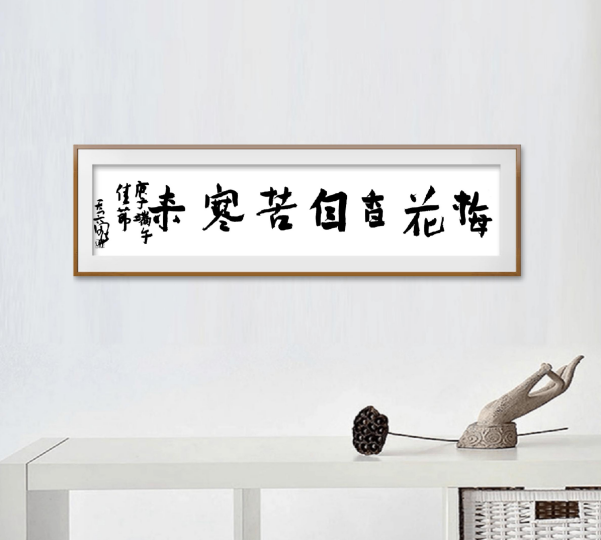

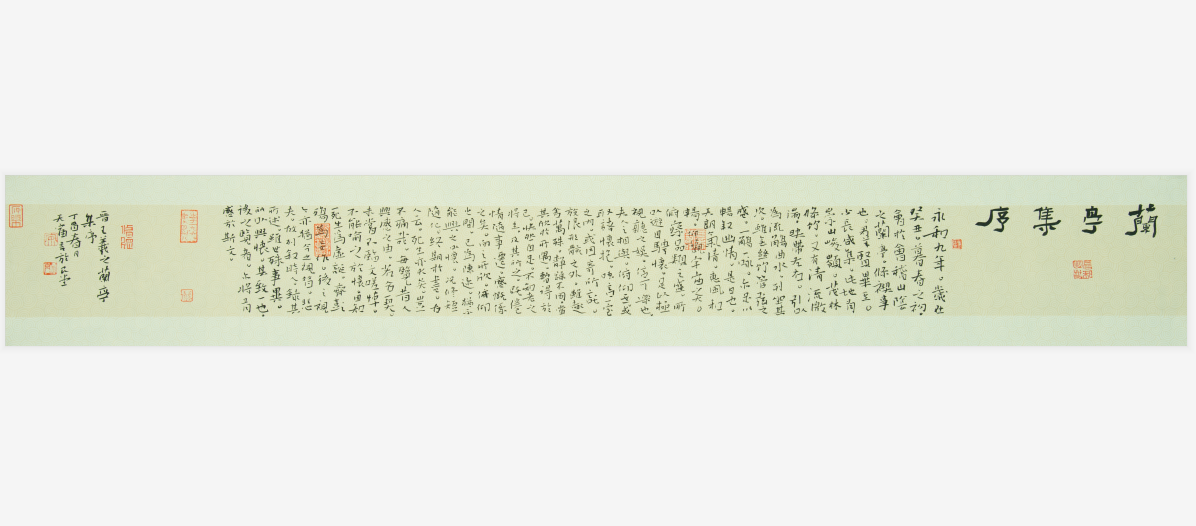

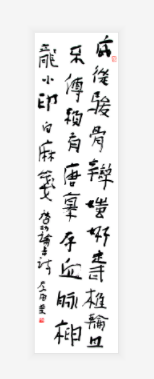

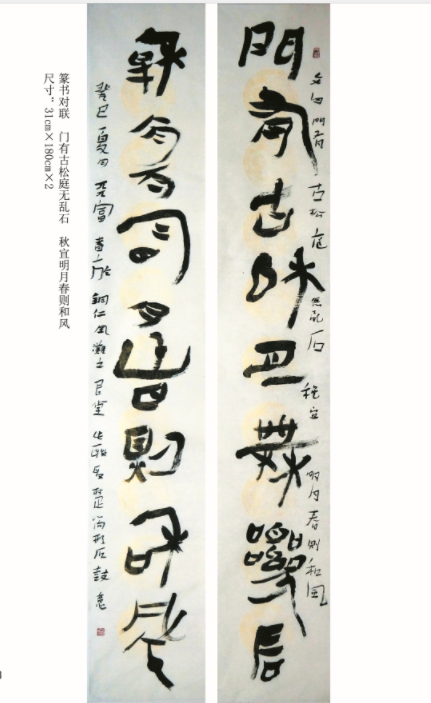

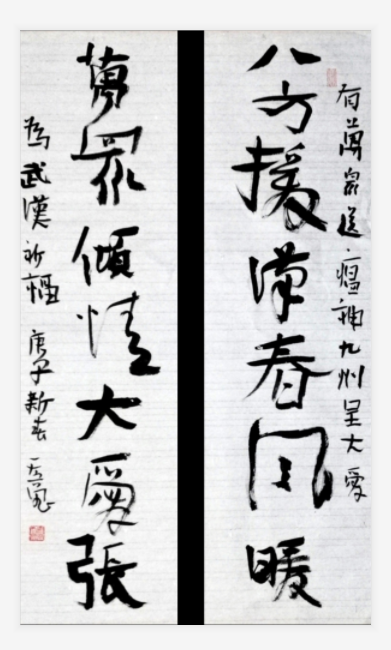

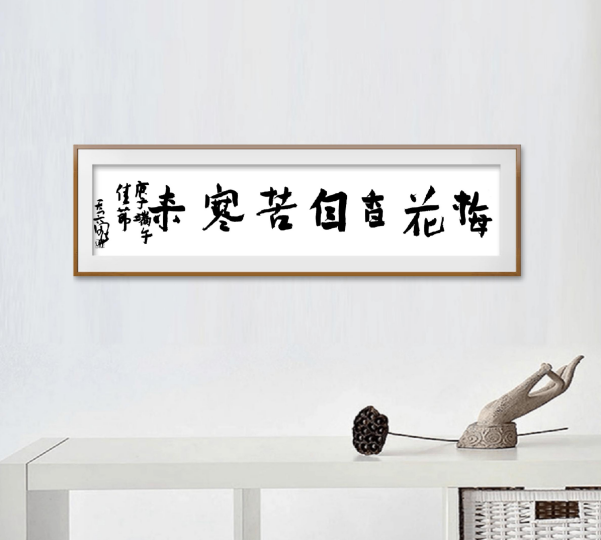

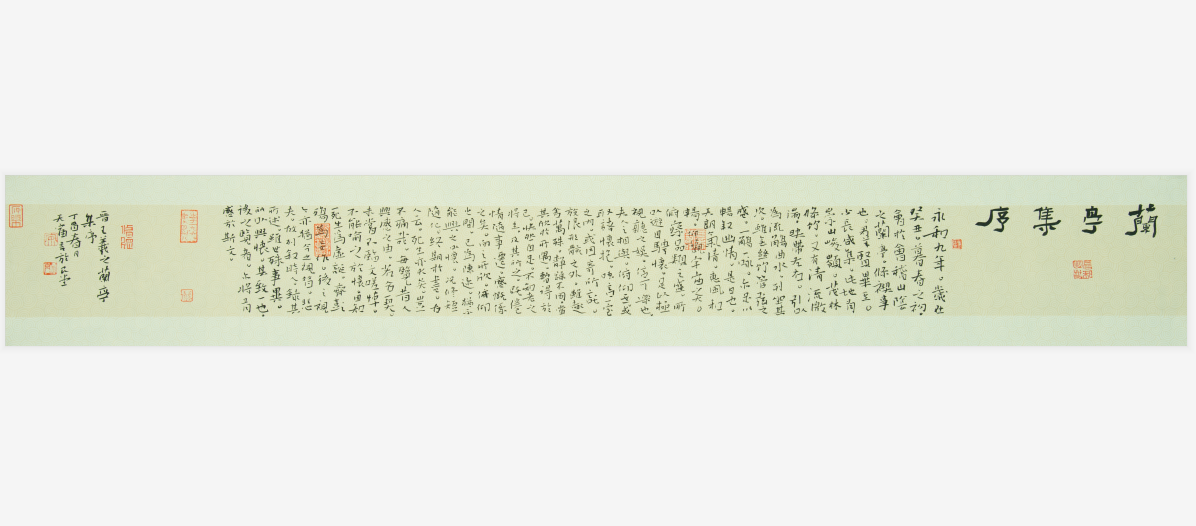

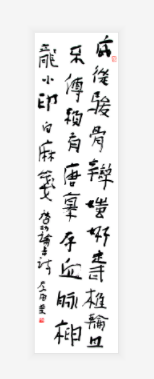

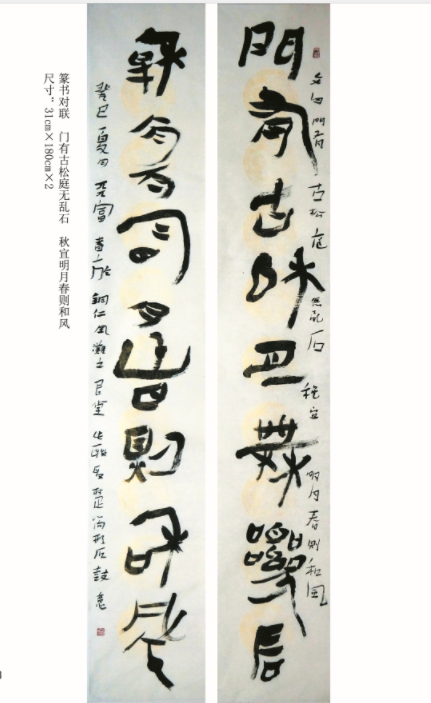

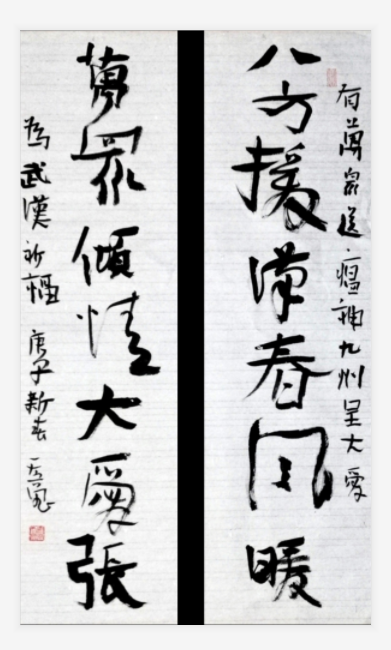

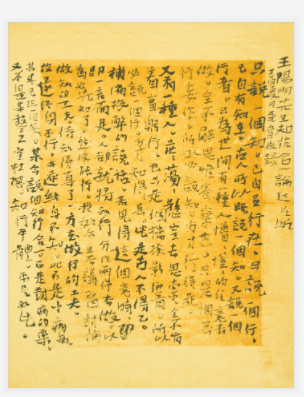

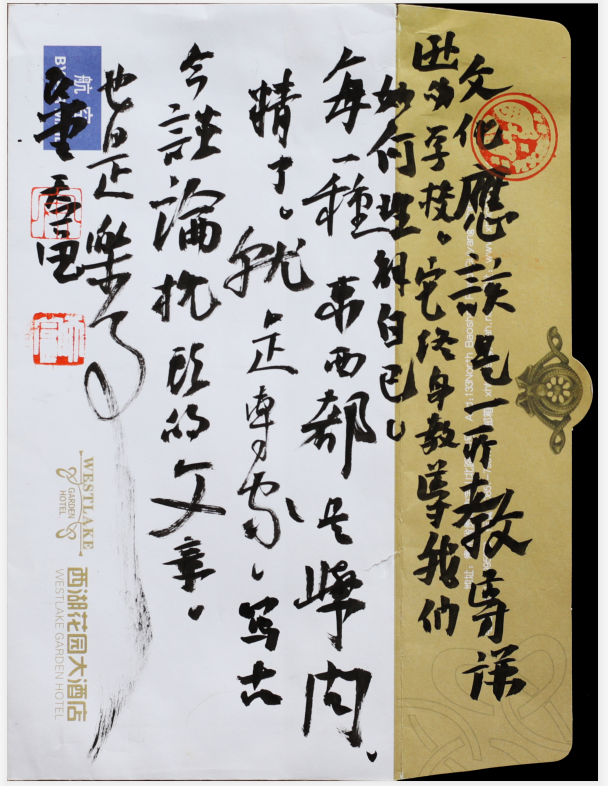

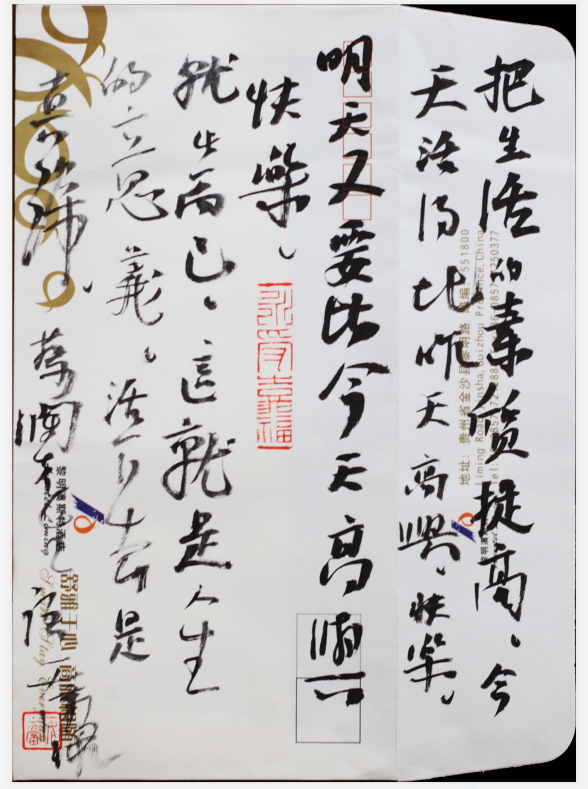

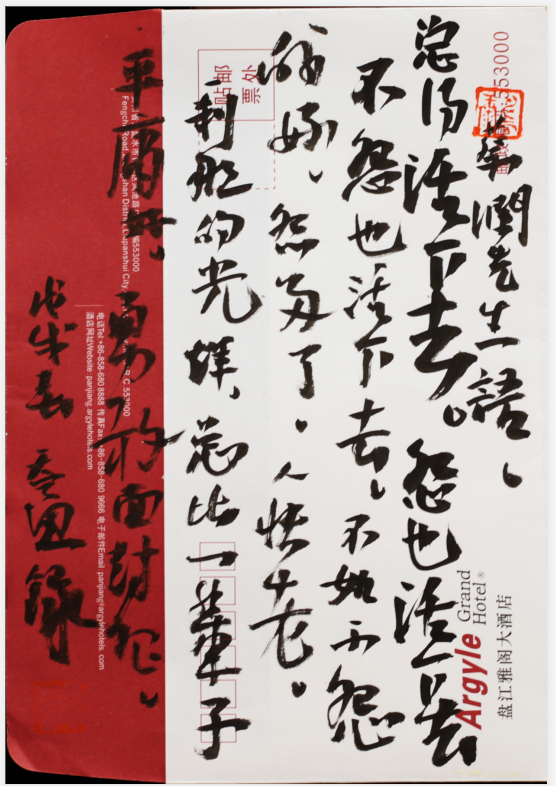

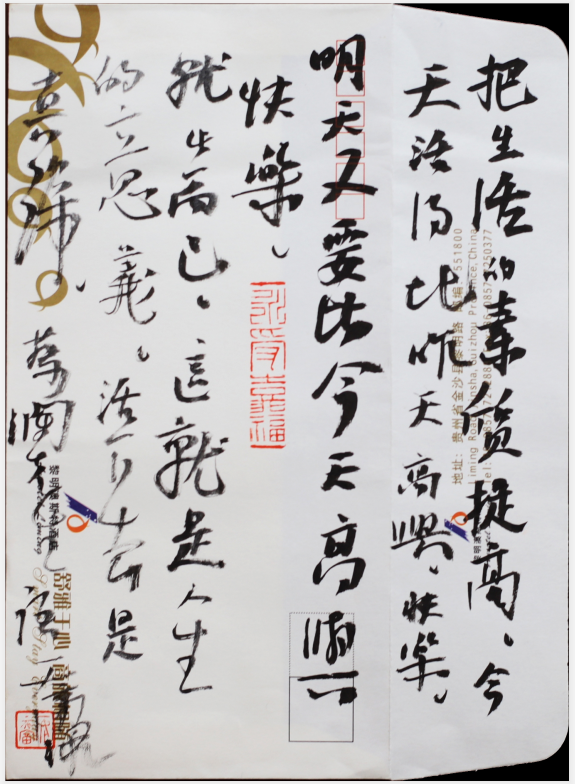

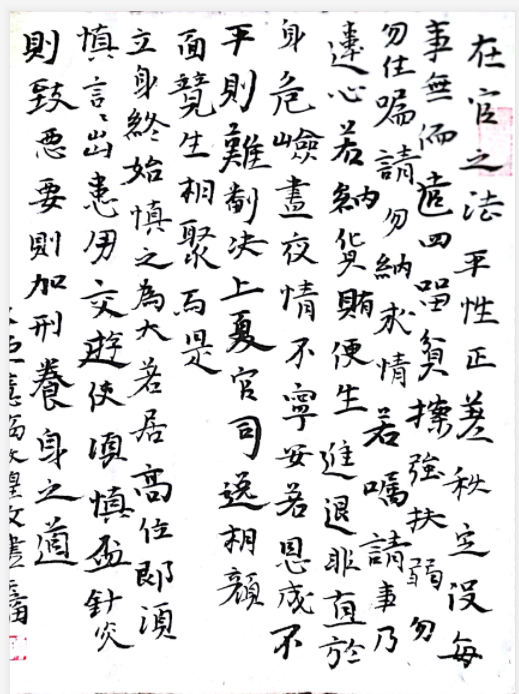

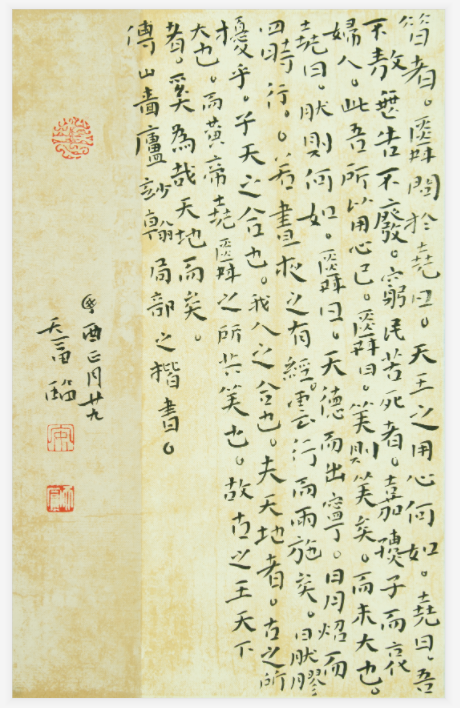

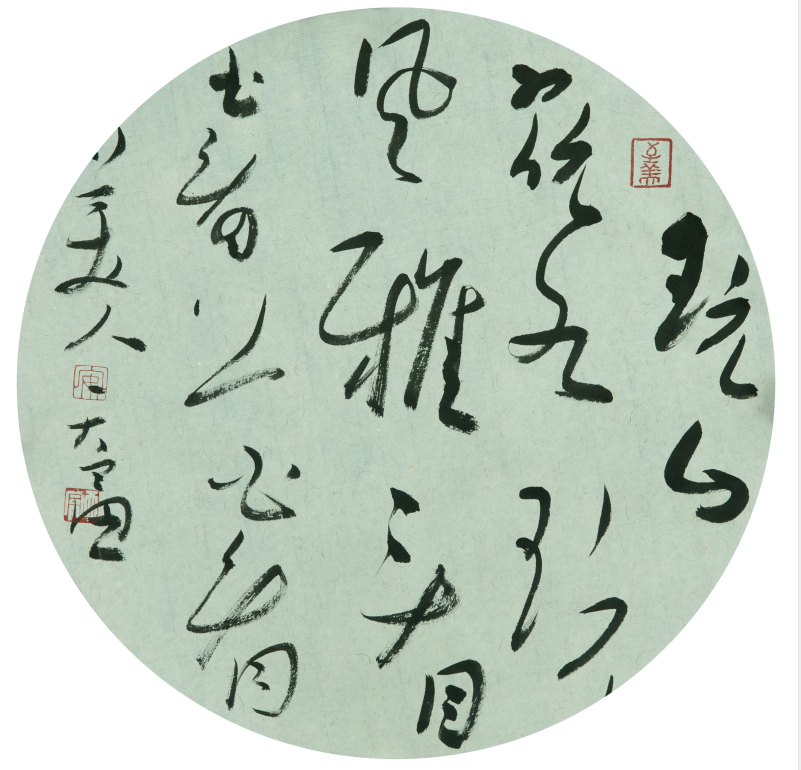

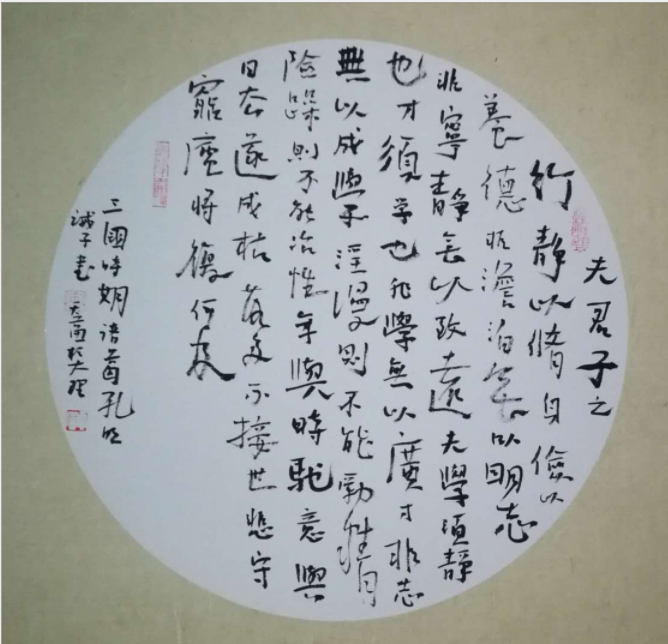

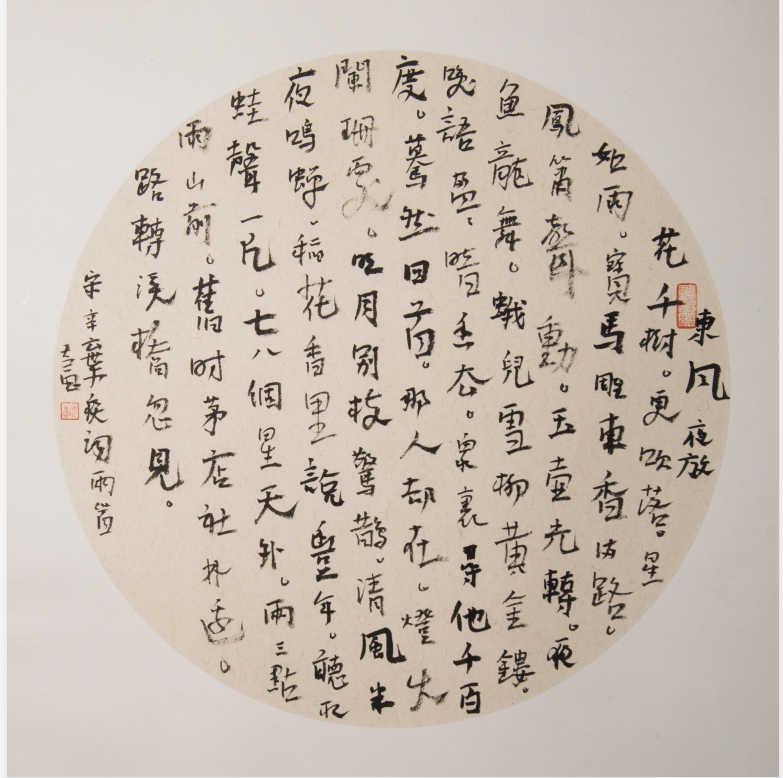

书法家安天富作品欣赏

安天富近照

安天富艺术简历

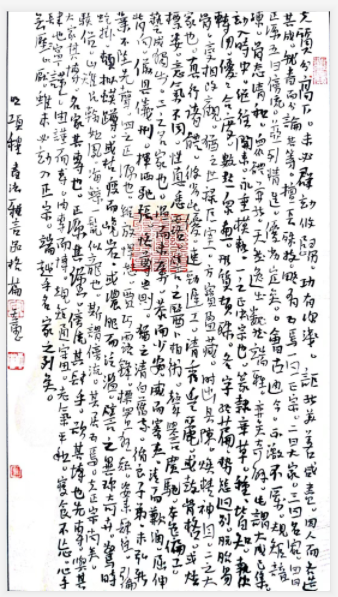

安天富,男,字仪璇,号艮堂、可可斋。汉族, 1966年9月生于贵州思南。谋职于铜仁市公安局。现为中国书法家协会会员,全国公安文联会员,全国公安书法家协会理事。贵州省书法家协会主席团成员、楷书委员会副主任,贵州书法研修院副院长。铜仁市第二批市管专家,铜仁市书法家协会主席,铜仁政协书画院副院长,2007年元月结业于复旦大学文博系书法研修班,2017年4月结业于全国公安书法高级研修班,2019年10月。出版有个人作品集《蓄素·安天富书法艺术》。

其作品曾获“全国公安民警书法大赛”二等奖、“全国首届篆书作品展”提名奖;“‘同龢杯’全国书法篆刻展 ”一等奖、“全国公安系统主题书画作品展书法类一等奖。曾10余次入展中国书协的举办的展览。

曾受邀担任“全国警察书法网络临帖比赛”、“贵州第六届行草书法大赛赛”、“严寅亮杯全国书法展”、贵州省第七届茫父杯书法书法双年展”等赛事活动评委。

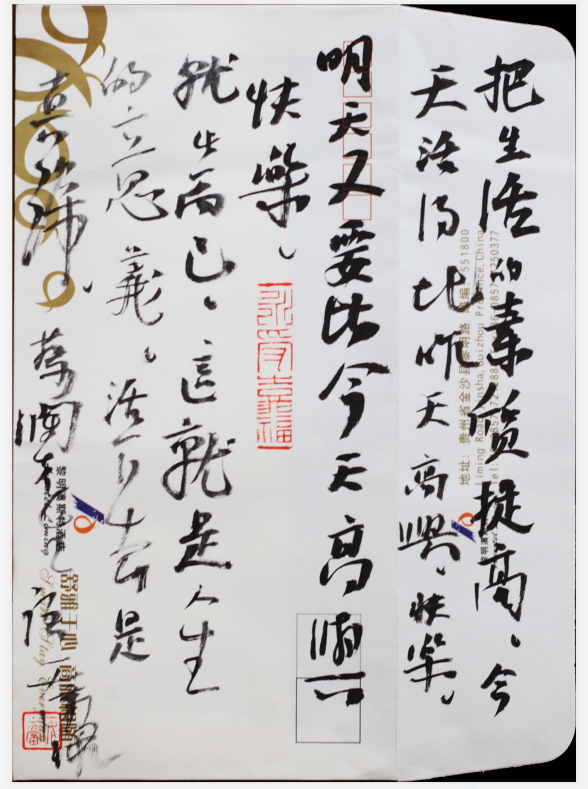

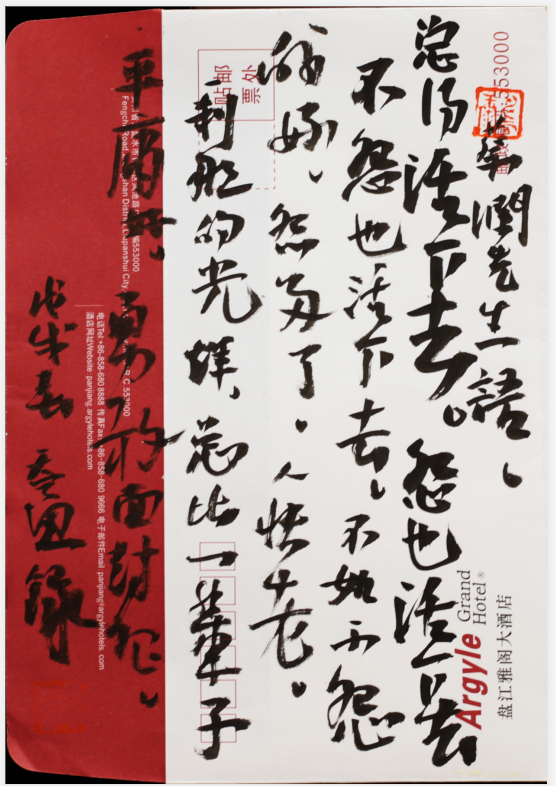

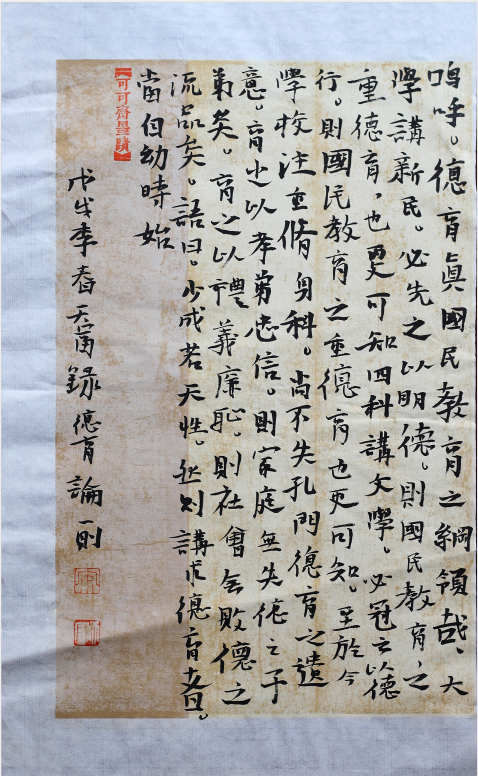

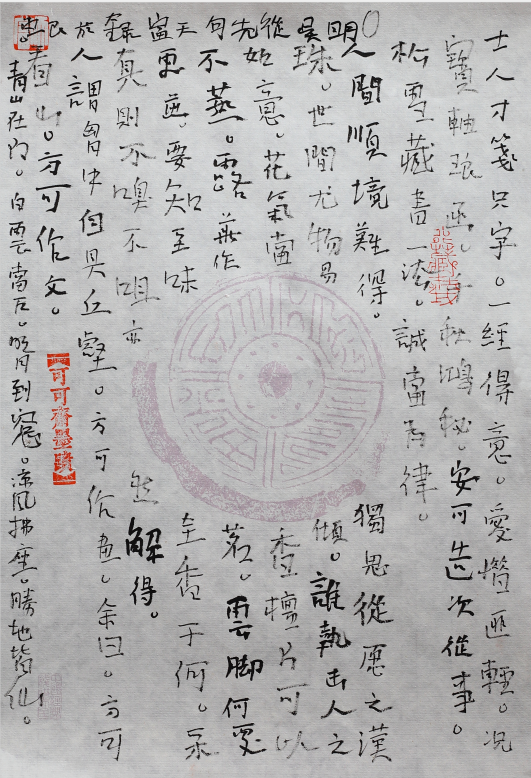

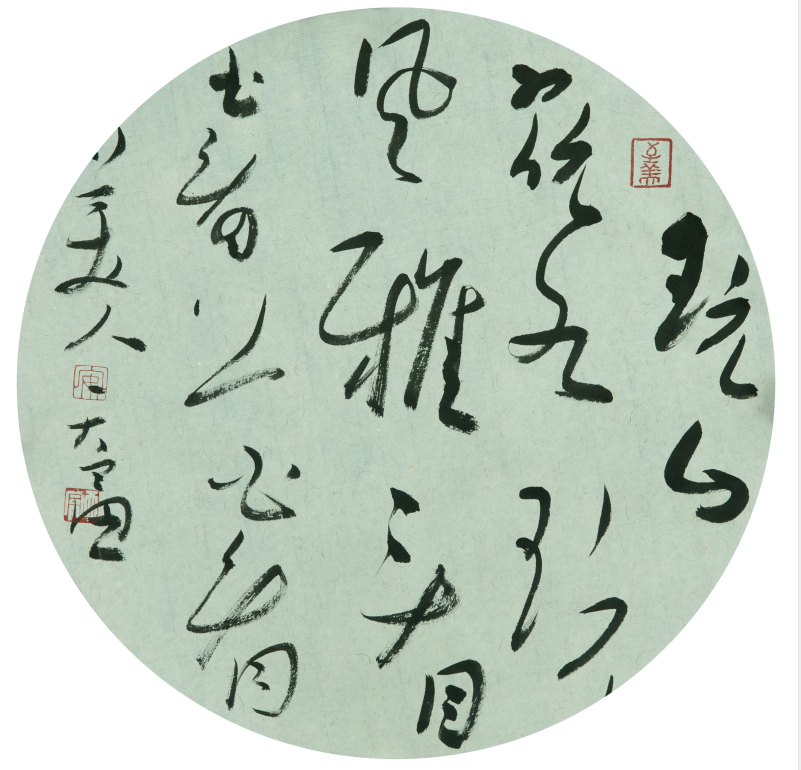

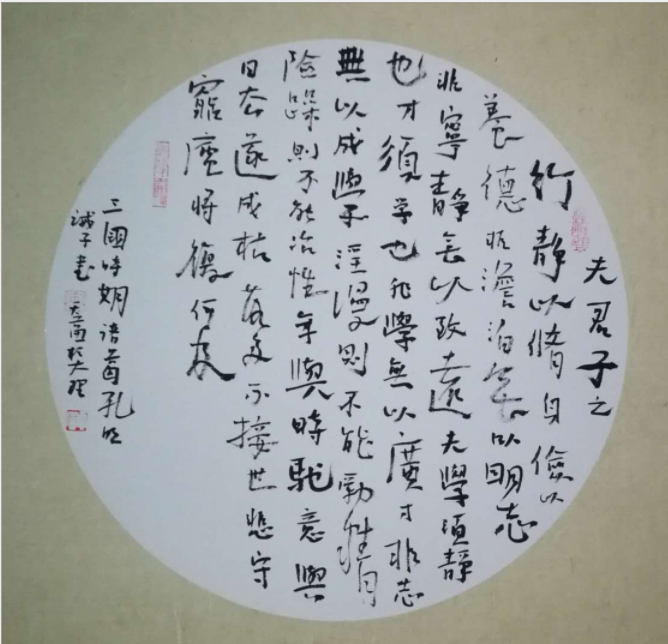

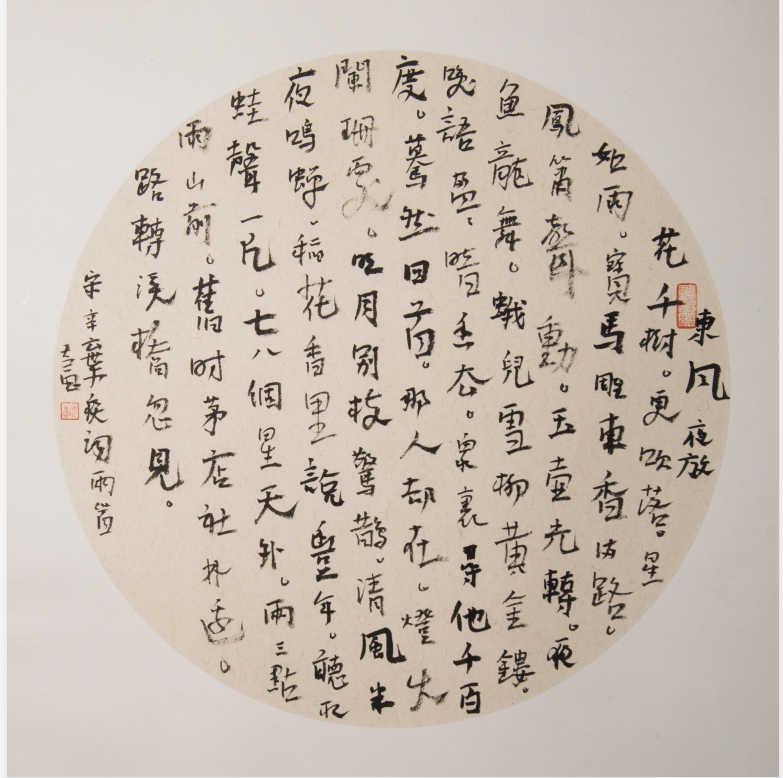

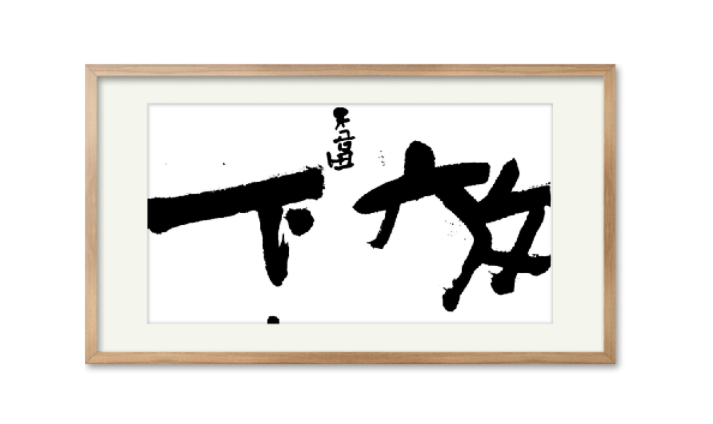

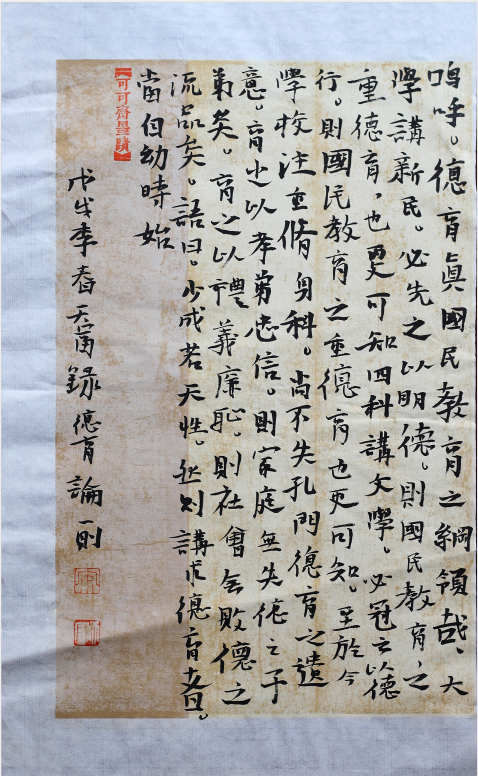

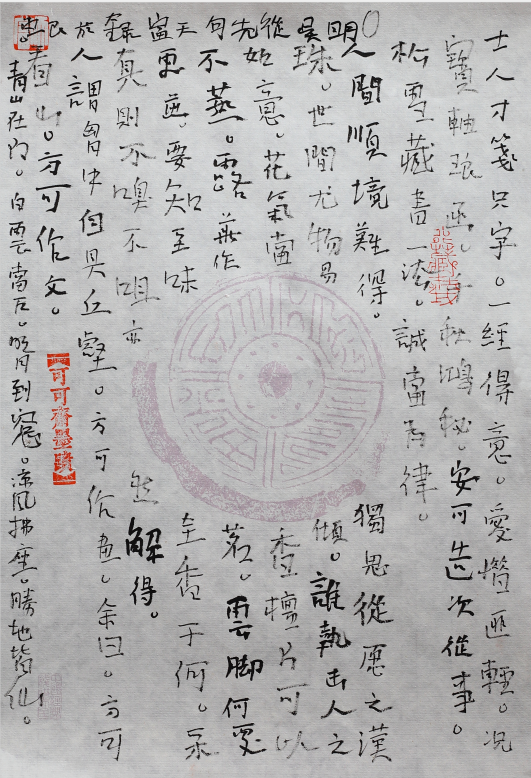

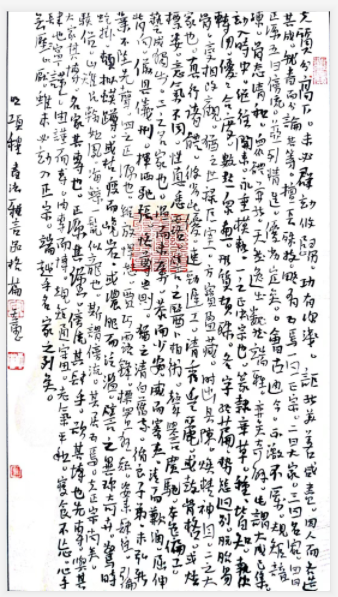

安天富书法作品欣赏

安天富书法作品评论

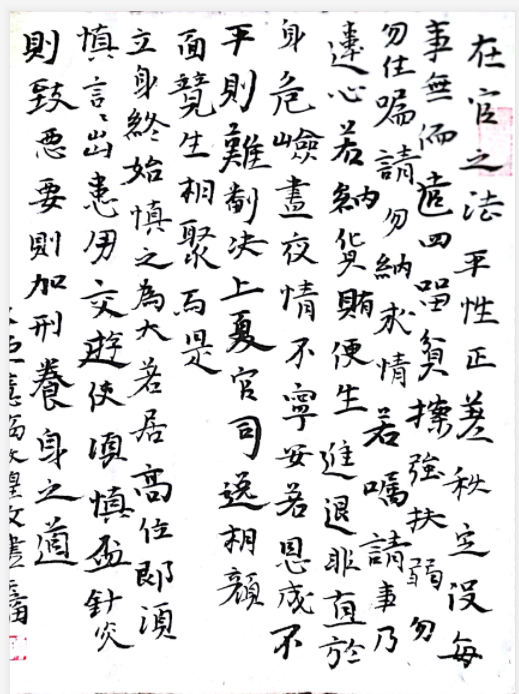

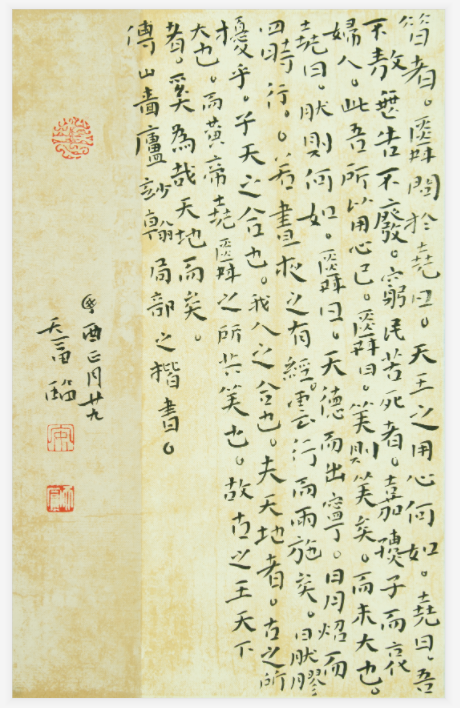

包俊宜(中国书法家协会副主席,中国书协篆书委员会主任,贵州省文联副主席,贵州省书法家协会主席,贵阳市文联主席):天富学书数十载,辛勤耕耘,之中上下求索,于传统,对潮流,都有着自己的探索与实践。这几年,他的创作日臻成熟,在传统的路上打下坚实基础,尤其在北碑与行草的结合上,颇有自己的独特感悟,无论笔法的变化与结构的布局,都能生涩与流畅相融合,故尔能逐渐形成自己的书写风格,这是非常不容易的。这本集子的问世,是天富书法之路一个重要节点,即展示了自己取得的成绩,也是朝艺术殿堂迈进新的起点,我们完全有理由相信,只要多学深思,不断进取,天富的书艺之路必将有着辉煌的明天,我们热情地值待着这一天更早地到来。 陈加林(贵州省文联党组成员、副主席,中国书法家协会理事,中国书法家协会草书委员会秘书长,贵州省书法家协会常务副主席,贵州民族学院特聘教授,贵州国际文化交流中心理事,贵州省人大书画院副院长,贵州省政协书画院副院长,贵州画院学术委员会委员):常言"法古师心”,天富是这方面做得好的书家,艺文皆备是长期来做着的日课,我读其文章及诗歌感到是巧思妙想,出奇不易,寓意深刻而又能唤起内心的激动,语言的别致,内涵,读来心里总有一番惬意。天富在文学,书法艺术中浸泡多年,涵泳此道而以书艺著称,其书艺与文章同辙,有其内心审美的理想。在帖与碑中,用笔的方与圆,在结体的收放,章法的迭宕开合,显现出特别之处,并借以寻找更适合自已的诉求方式和情性的书写与表达。其所取得的成绩有目共识。这种坚持需要定律更需耐力,他并非人云亦云,在浮躁现实里安静的去笔耕不辍,这让我感佩!他所摒弃的时下满纸千人一面的平庸书写,也并非讨好世俗而博得一赞,我认为他是在追心,而问心要。因此,观其书作所取得的成绩是可圈可点,这在同辈中有着积极的意义,起码给大家创作提供了可寻探的路径。这些年天富默黙耕耘,孜孜以求,书作结集编册,想必一是小结,二是验证,三以飱同道,更多是想得同侪视角与解读的验证,我想应是艺格迥异的赞喜和探求精神的可嘉。如果能在其可涉猎的传统资源上通贯融会,加上自我的天资才气,肯定会光茫四射。艺道前路正远,共须努力! 杨昌刚(贵州省印江人,中国书协理事,中国书协书法行业建设委员会发展工作部副秘书长,贵州省书协驻会副主席兼秘书长,贵州民族大学特聘教授、硕士生导师,贵州师大特聘教授。贵州师范大学书法研究与传播中心杨昌刚书法工作室导师):一方水土养育一方人。天富君生长在贵州思南县乌江边上,当然除了滔滔江水,还有那磅礴而坚硬的大山。因此,书法家安天富既坚硬如铁的学书志向,同时又有上善若水的学书灵气。书法艺术一直是天富无尽的追求,无论生活与工作如何变动和忙碌,其学书之志,矢志不渝,初心不改,随时间迁移,热爱至深,与日俱增。 天富君的书法审美趣向,大体表现为 " 古、新、奇、厚 ”的特点。其源流取材于碑板、砖文、敦煌残纸等较为冷僻处,受《好大王碑》影响颇深,很多字造形取法其中。他在临习古人时特别关注古人生辣、夸张、乖巧、甚至是幽默的元素,对字法构成极为敏感热情,无不加以认真研究推敲,力求入古出新。在重视结构的同时,天富近年来十多重视对二王的研究,吸取了很多笔法和字法,使他的作品中有了几分收敛气息,十属难能可贵。"笔墨当随时代"。天富在研习古人的同时,眼界较为宽广,对近代当代的书法艺术极为重视,他把触角伸到了八大、谢无量、徐生翁、王镛、沃兴华、曾翔、白砥等大家名家,从他们身上借鉴吸取营养,从这点上讲,天富的书法有些流行和创新的意味,从他的作品中也不难看出有时代的痕迹。在我看来"奇"一直是天富追求的重要目标,大有书不神奇誓不休之势。因此,天富在这点上也多有建树,也是他书法的最大看点。其书有形迹潇散、风姿诡谲之态;有灵智夸张、机敏幽默之趣;有老辣奇崛、潇骚新锐之意。他是黔省最有个性的书法家之一。天富书法以厚见长也是一大特点,其作书擅用笔锋大力杀纸而行,笔笔见锋,线条苍茫沉雄,出笔任性大胆,往往不事边幅,有极强的视角冲击力。如仔细观察,其作品也很讲究细节,注意藏巧于拙,特别是线质质朴而灵活,有较强感染力。天富书法所走路径与常人迥异,往往曲高和寡,难合时俗,但书法艺术终究是要探索而前行,否则就不会有秦篆、汉碑、唐楷、宋行之说,至于成功与否,但凭造化而已!严亚军(上海人,中国书法家协会会员,中国楹联学会会员,上海市书法家协会常务理事, 浦东新区书法家协会副主席):天富,没见过本人。但我去过贵州五六次熟知天地养性,山水育人,今见天富大作后更坚信这一点,纯真,厚实,质朴,重大。天富,天赐之"才"富理安,心安,大安。作品皆以深度和广度立于当代,有以其一个情结,诉其另一个世界。这是一个有思想之作,有立世之象,有信之凿凿之辞的答案。天富作品于如楷如隶之中获取这一土壤的养份正是贵州山水人文给予的天赐。从容,一任自然的书写,自然率真中见其朴巧,多以魏晋风度中带着古逸,洒脱,奇崛。行书有八大之意,放任恣纵见长,苍劲圆秀,清逸横生,都有浑朴酣畅又明朗秀健的风神。自由无以修饰中带有一丝人性最有价值的东西,那就是纯真。技巧只是一种手段,是达到精神层面过程中一个不可缺少环节。见其书如见其人,书写法之本真是审美的立脚点,是天富的立脚点,是天富的与人不同之处。陈敏权(中国书法家协会会员,中国民进会员,安徽省书法家协会草书委员会秘书长,皖军书坛百强书家,北京人文大学特聘教授,合肥市瑶海区书法家协会主席):观天富君大作,最得渲怀。行笔爽朗率真,沉稳劲挺,若信步闲庭。结体奇恣异态,拙趣横生,丰姿天成,非才富情赡者弗能为也。字势飞逸跌宕,有“云鹤海鸥之态”。节奏变换自如,若伯牙抚琴,孙子用兵,道行不深者又焉知个中之妙耶?胡有德(号卿岭居士,长沙怀素。新闻学硕士。中国书法家协会会员,中国新闻出版书法家协会理事,湖南省人民政府参事室智库专家,《当代商报》总编辑,曾在长沙举办“胡有德书法精品展”):天富兄弟书法是耐看耐品型,这是他作品本身散发的魅力使然。乍一看,也许并不惊人,认真仔细研读,才能看出他特立独行的韵味的与众不同。而且天富兄书法的品质一般人难以欣赏并接受,只有对书法有相当的研究,具有一定水准的人才能与之产生共鸣。有的人甚至把他的书法归为丑书,这本身就有争议。我认为天富兄的书法具有厚、拙、朴的特点,他结体巧中寓拙,用笔厚重灵动,布局朴实大方,作品中散发出一种自然的天趣和童真的可爱。他的书法把帖与碑、巧与拙,古与今的关系处理得很好。透过他的作品,我们既能看到线条帖的韵味,又能感到碑的劲涩,既有灵巧秀美的一面,更有古拙敦实的个性,既有宋贤笔意,也渗透了近现代徐生翁、谢无量等大家作品的特质,并使之融合化为自己的东西,逐步形成了自家面目,这是非常难能可贵的。遆高亮(中国书法家协会行书委员,全国公安书协副主席):安天富的书法视觉一直在较新的艺术层面,他所重视的传统经典多在汉魏碑碣,所谓取法古方可高。才情与后天的勤奋好学使其艺术升华的双擎,勇于创新和敢于挑战古贤是其艺术实践的可贵之处。多年来我远远的仔细的观察和欣赏着他的进步,古人云:要和古贤争高下,不与时人列短长。我期待着他能给当代浮躁而盲从的书坛注入新的风气。李国良(现为中国书法家协会会员,文学硕士,晏钧设计合作艺术家,中国书协评级中心考官,河北美术学院特聘教授,多件作品被中央省市、日韩等国艺术机构收藏。现供职于河北省文化厅艺术研究所):安天富先生在传统与现代的时空中穿行,尝试着进行圆融的视觉叙事,观者亦洞察到他那内心深处对传统的敬畏,同时又对自由的追寻与寻觅。在天富先生笔墨生活方式背后,昭示出的是对生命的自由与艺术自由的渴望。正是这种来自心灵深处的自由精神激励着天富先生在艺术的道路上默默前行。从他近期近期作品中,我们不难发现他在艺术追求中的几个明显变化,即由早期心摹手追传统到寻求精神愉悦的自由;由空间布白的写实再现到主观精神的转型;由对形式语言、风格样式的兴趣转向对人文、观念问题的考量;由传统碑帖转向深层次的人文关怀;由局部地域书风的点转向对整个人类文化境遇思考的面;由浅表的追逐转向了内心的自省。对天富先生而言,未来之路挑战与机遇并存,但他那种契而不舍的艺术实践和大无畏的勇气,无疑又让我们充满期待!贺进(中国书协会员,河北美院教授):书法是技术性与艺术性并存的艺术门类,因此,在书法艺术的表现中,两者是缺一不可的,那么在两者之间择优而列的话,艺术性还是最重要体现的重要因素,那么到底什么是艺术性?如何体现艺术性?这是所有书法创作者都要考虑的问题,在技术层面之上的艺术表现是最好的,个人才情与对技术的变化能力再配合空间的有意识表现,可能会让艺术性表现更佳!天富兄的作品在技术性表现上是相当到位的,他在技法层面深挖传统并在表现中变化另一种面目,才有了他艺术性的最佳表现,通过他的作品能看出来秉性才情是他最终将作品达到一定高度的重要途径,突破了技术的局限,让他作品更加富有趣味,富有独到的艺术感染力。

在传统与传统之间

——安天富书法一解

袁憬波

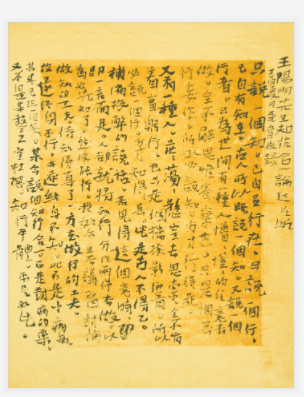

对于安天富的书法,身边的熟知者,无论懂一点书法,还是一点不懂书法的人,都将其与流行书风联系起来。是不是真的如此呢?我想首先还是要搞清什么是传统,什么是流行。什么是传统?有一位收藏家说的好,传统就是你搬五次家都没有舍得丢的东西。对于书法而言,“二王”是传统,魏碑是传统,唐楷是传统,宋四家是传统,赵孟頫董其昌是传统,大家都会接受,无论你懂不懂书法。除此而外,说谁是传统,恐怕都会惹来麻烦,出现一番争议。关于传统,著名学者薜涌有一段我认为比较经典的说法,他在《读书》的编辑手记中说:“传统是重要的,变化是必然的,没有传统也就没有根基,没有变化则意味着失去了对于时代变迁的反映能力。传统不应是僵化的教条,而应是创新的资源;变化不应是屈从或者顺从,而应是批判的回应。”当然,这段话更多地是强调如何对待传统,但从中我至少理解到了,传统肯定是历史留下来的文化根基,是创新的资源。画家陈丹青更是问得直接,你说的传统是哪个传统?是文革之后的传统,还是民国时期的传统,还是明清以前的传统。我们更多的认识还局限在哪个范围,不用我多说。那什么是流行呢?要我说,真正意义上的流行,从来就没有出现过。有人说书法当随时代,这一点没错,每一个时代都有他的主打,即一个时代的主流书风,且与他的时代特征相吻合。有一个流行的说法,“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明清尚态”,今人尚什么呢?今天是个什么时代,我们常说,而今是一个浮躁的时代,是一个速成的时代,反映在书法上是什么呢?尚形,尚的是形式,尚的是视觉冲击,尚的是展厅效应。那么,安天富的书法,是不是尚这些呢?从本质上讲,恰恰不是。当然,他在笔法上、字法上、墨法上、章法上的探索,呈现出来的视觉效果,似乎又与这个时代的特征相仿,因而产生对他书法属流行书风的误解,亦就自然而然的了。其实,天富习书,无不传统,“二王”研习,不必说,临帖作品摆在那里,他会自己说话。但是他对简牍、砖文、敦煌写经,以及好大王碑的研习之深,圈外者知之不多,对傅山、八大、徐渭、谢无量、徐生翁的浸淫多时,也是常人了解不到的,反之,对王镛、曾翔、徐海、白砥、程风子、沃兴华的借鉴,在作品中却不难发现。这样,另一个问题出现了,对古人“二王”以外的研习和对今人探索的借鉴,甚至是对民间书法营养的吸收,是不是传统呢?有人会脱口而出,这分明就是流行嘛!对这些是不是传统,我还得罗嗦几句。我想学学陈丹青问一下,你说的传统是上世纪八十年代盛行的“颜柳欧赵”,还是民国时期抑或明清时期的传统,还是唐宋或者更早的魏晋传统。但无论是哪能个传统,天富研习探索的风格都实实在在地存在。秦砖汉简,敦煌写经,在当时,这些当然算不得书法的主流,多为匠人所为,甚至算不上书法艺术,但他毕竟反映了那个时期毛笔在不同材质上的体现,肯定有值得学习借鉴的东西。无论是经阁还是墓葬,毕竟保留下来了,显然,在我看来这也是传统,就像我们乡村民间的书法一样,代代相传,虽进入不了主流,但仍是保留下来的传统。接下来,我要介绍一位典型的书写者,五代的大书家杨凝式。《韭花帖》,是那样的典雅,静气,秀美,属传统书法,大家是没有争议的。他的《神仙起居法帖》,与陆机《平复帖》的笔意同类,说属传统,也还说得过去。但他的《夏热帖》和《草堂十志图跋》,如果不细加研究,常会被人认为乃今人所书的流行书风。如果硬要说这是流行书风的话,那流行书风从五代杨凝式就开始流行了,殊不知其对颜真卿的继承和对苏东坡、黄庭坚的影响之深,是何等到了得,其承唐启后的作用,何人能及?接下来元代的杨维祯,明代的徐渭,清代的王铎,流行就更不乏其人。在我看来,这“二王”一路以外,肯定也是传统,安天富正是游走在此传统与彼传统之间!天富习书,以“二王”为根基,功夫下得扎实。较早师承贵州名家闵思源。闵在上世纪八十年代,也是与张海一样具有创新意识的年轻书家之一,天富正是从那里学得创新意识和探索精神。每观天富临帖,总是纳闷,也总有启示。他基本上不实临,每字,都在点画上求其出彩的东西,都在结构上求其变化,都在墨色上求其丰富。一笔下去,枯湿浓淡,正斜沉逸,皆有新意。就是在毛边纸上临,也讲究参差和留白,还有题款,很注意章法上整篇的完整性。我把他的临帖方式戏称为“创作式临帖”,也就是说临的目的很明确,就是为了创,每临一张纸都是一次创作,集子中的临帖作品都是这样得来的。他的这种临创习惯,显然就形成他在笔法、字法、墨法、章法上探索意识,就是我们常说的“天富的字有想法”。有时问题也出在他太有想法了,或处处都有想法了。一段时间,天富对砖文走火入魔,创作出来的东西有过之而无不及,也就让人难以接受。有时我就说,天富的字好比风险股,风险大,收益也大,比如参加展事,极有可能第一轮初评碰到不喜欢的评委就被淘汰下来,如果有幸进入第二轮乃至终评,极有可能获大奖。当然,保险的做法是,适当地收一下。收一下,往往就会收到奇效,成为大家都能接受的雅俗共赏的精品。比如收在集子里的《典雅》,内容乃司空图二十四诗品之一,形式斗方,对称构图,颇具现代感,上三分之一留白,题“典雅”二字于中央,内秀雅致,下方正文以碑为主,间以行草笔意,枯湿相间,浓淡相宜,使整体呈现出一种苍润的感觉,加上题目处的两枚闲章点缀,使作品体现出一种端庄典雅之气,与诗品内容达到高度统一。另一幅《陈恒安先生词句》,仍为斗方,字形仍以碑为骨,但书写性更强,字形,章法,墨色形成对比,呈现出一种大气,而块面、结构、笔墨,处处耐品,实属不易。题款,一反常态,置其首,而非常协调,不失为精品中的精品。毫无疑问,天富在章法上、字法上的大胆探索,与现代构图是有关联的,加上在风格上更趋向于沉厚朴拙,除了一些宜于家居悬挂的小品外,一些应展事而作的大作品和大字作品,也就给人一种“怪”的感觉,让人看不懂,“像小学生写的”。如“观大千世界、入不二法门”对联和淡墨书就的少字作品“轮回”,就是这样的作品,结体大开大合,行笔沉稳率真,字形、墨色、章法,无不给人视觉冲击。看不懂,但,这并不妨碍天富作品品格和探索意义的存在。一幅书法作品的好坏,高下,优劣,是由书家自身的功力、素养和才华决定的,同时,我也不客气地说,能否读懂书法作品,也是由欣赏者的素质、能力和水平所限定的。看不懂,不要紧,只是不要急于下定义:这是流行书风。有的甚至是道上的书友,由于自己的偏好,对王镛一路书风大加鞭笞,将其划为画家书法,其实,史上苏东坡、赵孟頫、董其昌、八大山人、金农、郑板桥,那一个又不是既是大画家又是大书家,现当代的搞书法的又有几人能及黄宾虹、齐白石的?我倒以为,正是有了画家在笔法技巧、章法构图、墨色用印上的丰富,才给书法发展提供拓展了空间。天富在同代书家中的功力,是共知的,字外功夫,文界的朋友多有赞许。按照天道酬勤的说法,他一直在书法艺术的道路上匍匐前行,其前景是可以期待的。

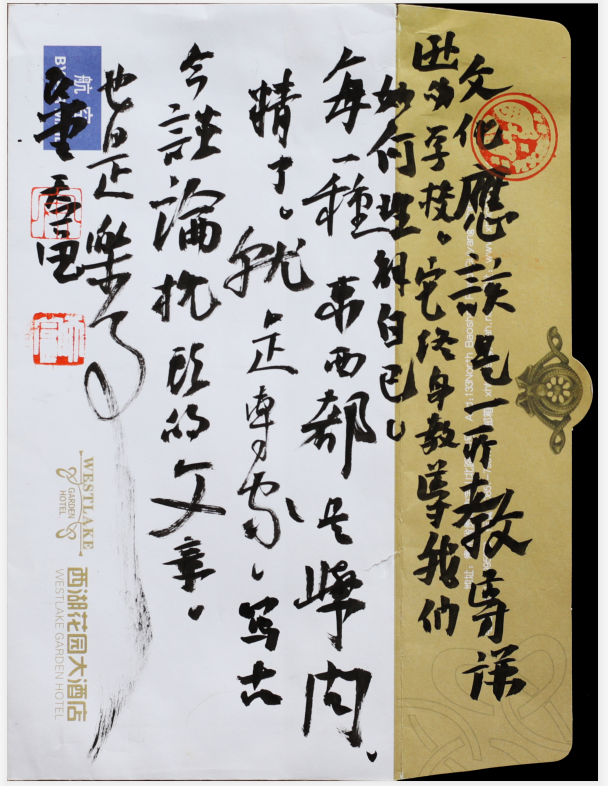

后 记

安天富

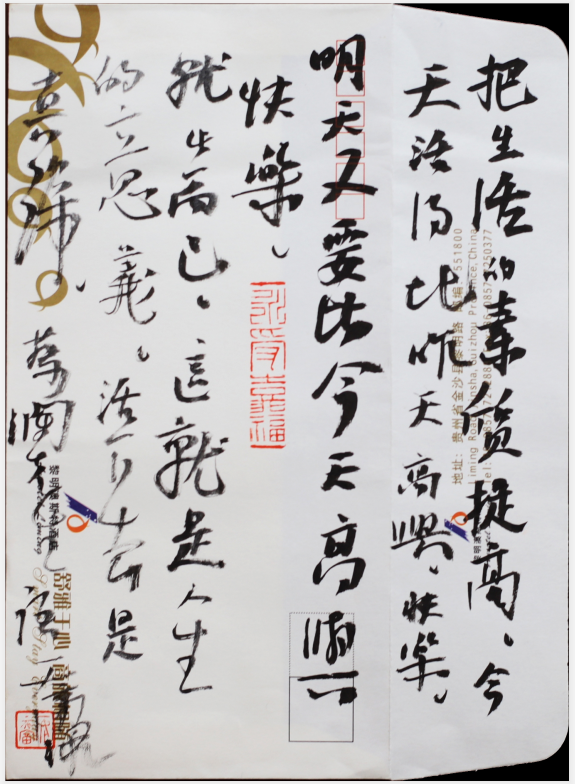

当时光缓慢逼近此时此刻,思绪因为不安而始终不能宁静下来,毕竟五十多年的光阴已悄然过去,这包括了虚度的大把的时光及让我感受到温暖和充实的若干时日。时间不是录音带,它倒回去的只是凝固的记忆和荒疏的悲情,豪情万丈与空空行囊像一记记重重的鼓点,常常击打着我沉重的内心,这样想来,释然是多么幸福的事情。

德国舞蹈家皮娜·鲍什说过,我舞蹈因为我悲伤,所以我快乐。与书法厮守到今天,书法如同皮娜·鲍什的感慨,成为一种顽固的病毒,传染给我的悲伤和快乐。庆幸书法伴我二十多个春秋,当它由爱好过度到被我视为事业的高度,书写成为我生命中不可分割的一部分,就像泛滥成灾的喜悦,包围在我的艺术庄园。汉碑的静穆古拙,民间书法的自然随性,二王书法的优雅醇和,他们一次次让我震撼,使我感觉到经典魅力不可抗拒。读临诸帖的收获和感悟,给我许多关于书写和人生的思考。曾经发过热爱夜晚的感慨,夜深人静的环境能让我很快地进入状态,尘世的喧嚣,如同此时扶风山背面的灯火霓虹,暗合了仓央嘉措的见与不见。在魏晋风度中优游,与王羲之八大们共处精神家园,独享纯净随性、自由惬意的空间,在书写中感悟生命的至真至善,用点线抒写心灵的自在。如《菜根谭》 “登高使人心旷,临流使人意远,读书于雪之夜,使人神清。舒啸于丘阜之巅,使人兴迈。”的意境。可见大自然对于一个人的心境影响之大。闲暇时,当我独处书房,点上一支烟,翻一本自己心仪的书,眼睛略感疲倦又起身涂上几笔, 这舒畅闲适的感觉,与孙过庭五合之首论不谋而合。王僧虔说过:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”能达到“兼”的高度和境界是多么的不容易,当我把他明确为方向的时候,义无反顾就必须是惯常的准备动作。

这样看来,我的不惑之年意味着继续欣赏春来花开秋至叶落,一如既往的坚守自己的梦想与追求,把对书法的思考与关注存储在传统文化的银行,让秦砖汉瓦苏黄米蔡的利息成为一生享用不尽的财富,把书法绵延成海枯石烂的情感,心甘情愿让平静的时光泛滥在悄无声息的轮回中,无怨无悔。

对于漫长的书法道路,展示的意义不仅仅在于检阅。只是希望同道和朋友们站在水平线以上的高处,把我的脉络看得更加清楚,把作品中的瑕疵和浅陋的穴位点得更为准确,使我在今后的创作中不至于雾里看花,不至于面对希望的彼岸,再摸数不清的的石头。特别是在探索的深度方面,在线条的质感方面,在“生”与“熟”的取舍和把握方面。我期待点拨和鼓励与我的勇气和努力开出绚烂之花,当花香弥漫着我们精心呵护的书香田园,那是我们应该共同分享的果实。一条道路和一项事业,必将常常处于探索和进取的行程中,在今后的书法道路上,只要我持续倾听永恒的经典与时代品质碰撞的声音,浇筑属于自身的书法语言,书法艺术对我的亲近与回报将不会擦肩而过。

编辑:贵州文学杂志社

总编:赵朝龙

责任编辑:胡新平 牧之 林盛青 何进

栏目联系电话:赵先生18096180458

贵公网安备52019002007322号

贵公网安备52019002007322号