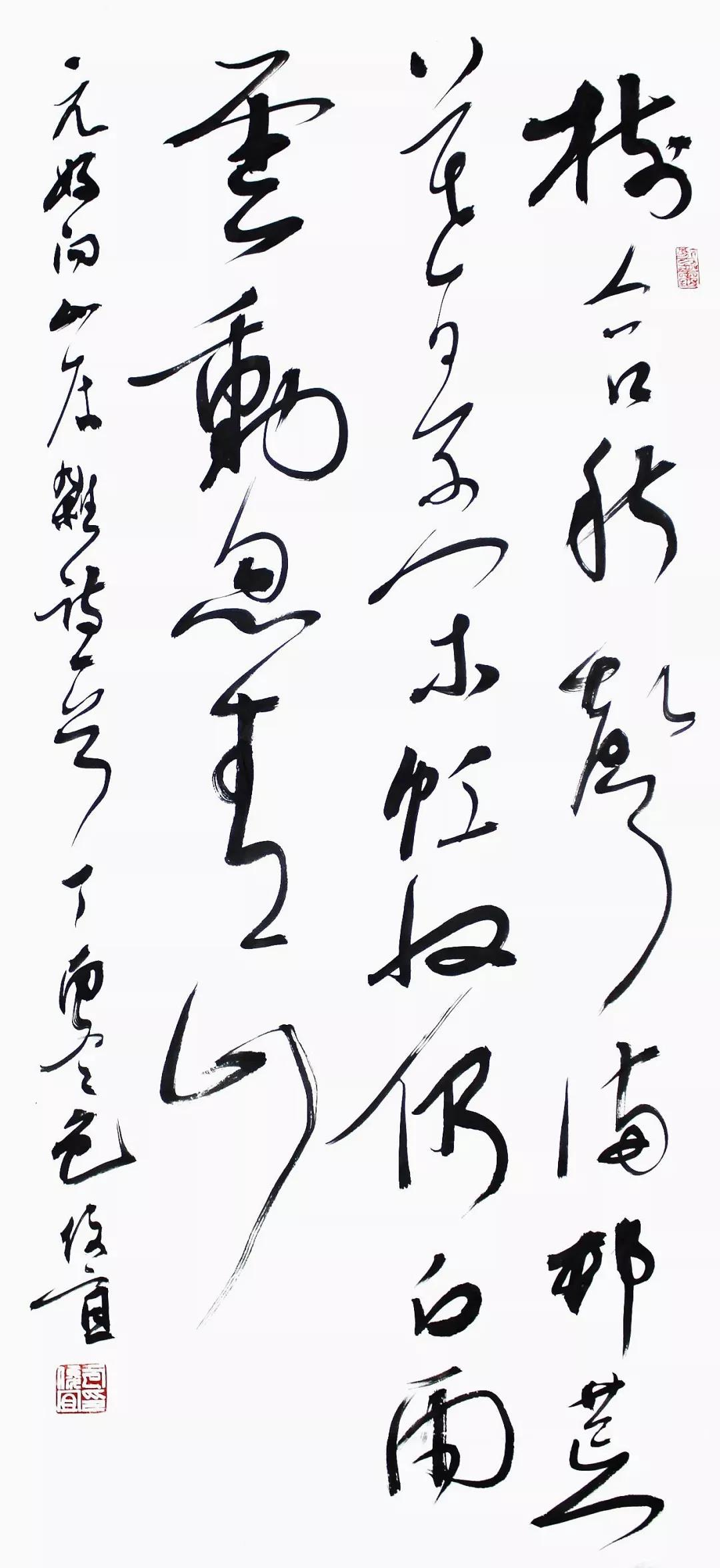

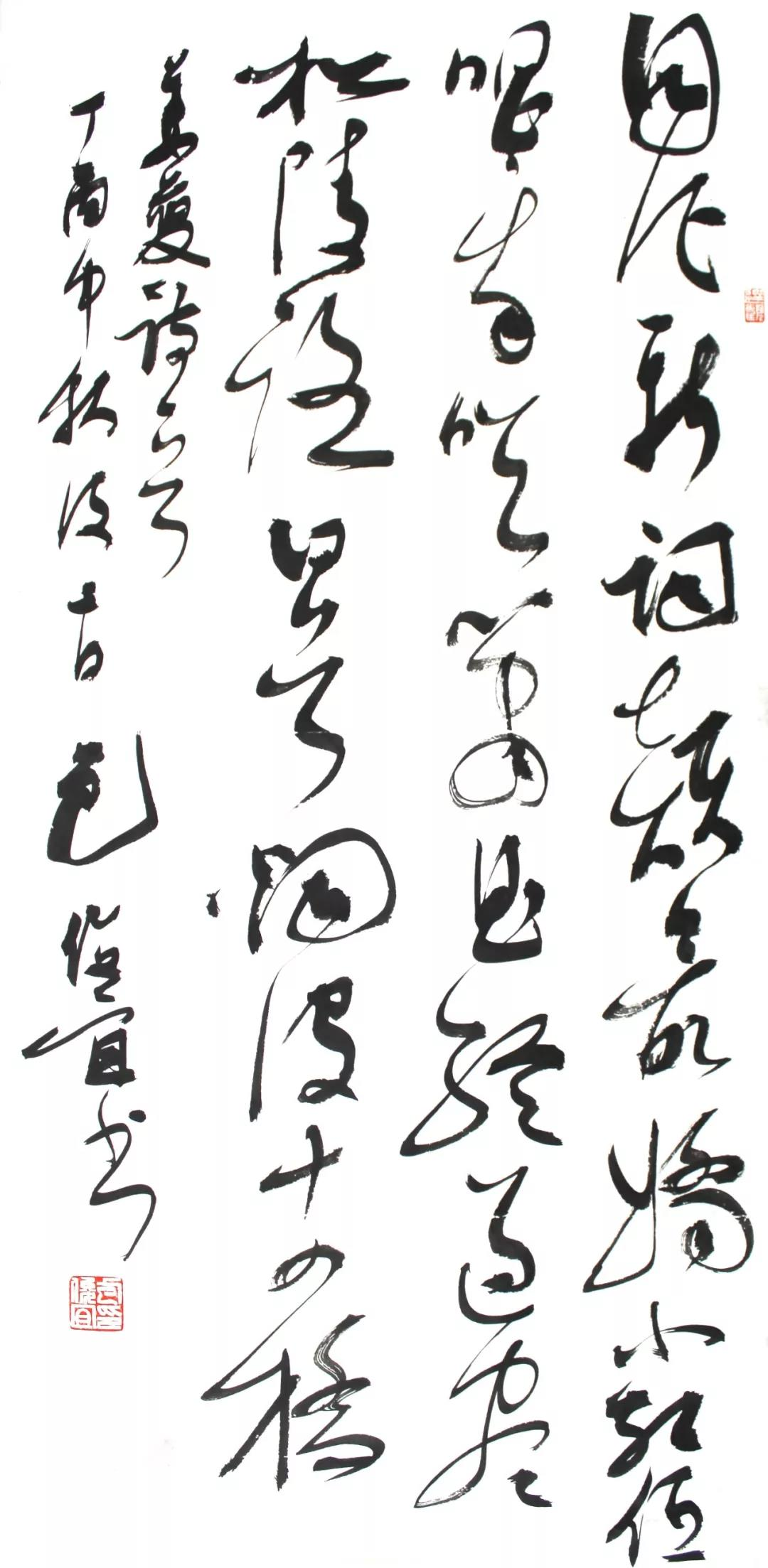

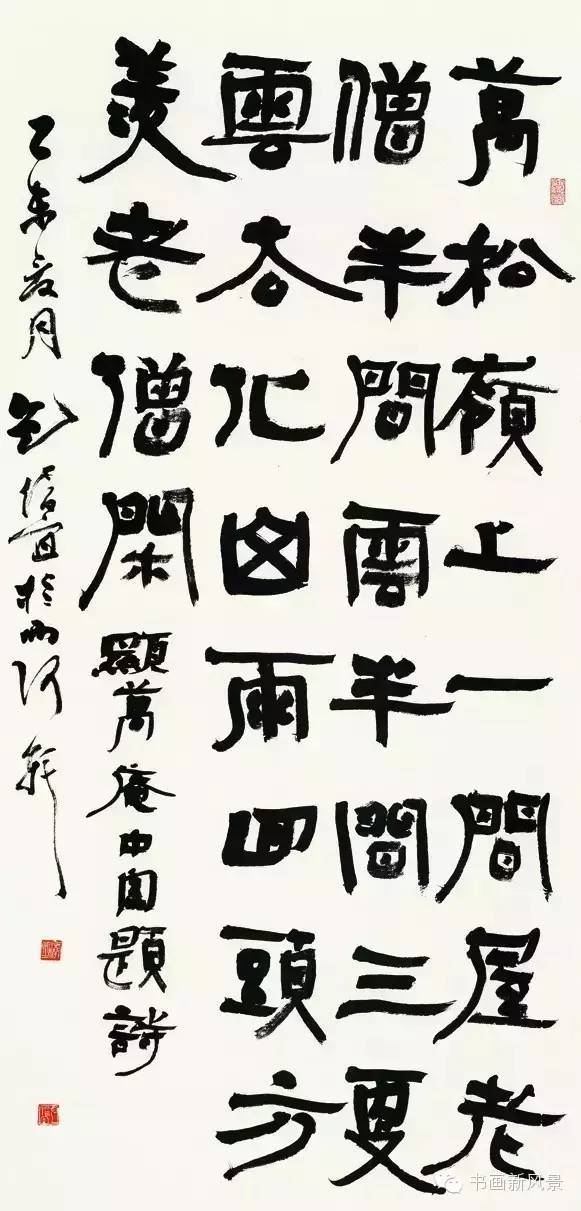

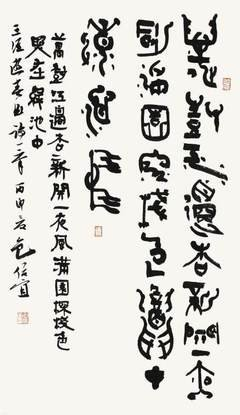

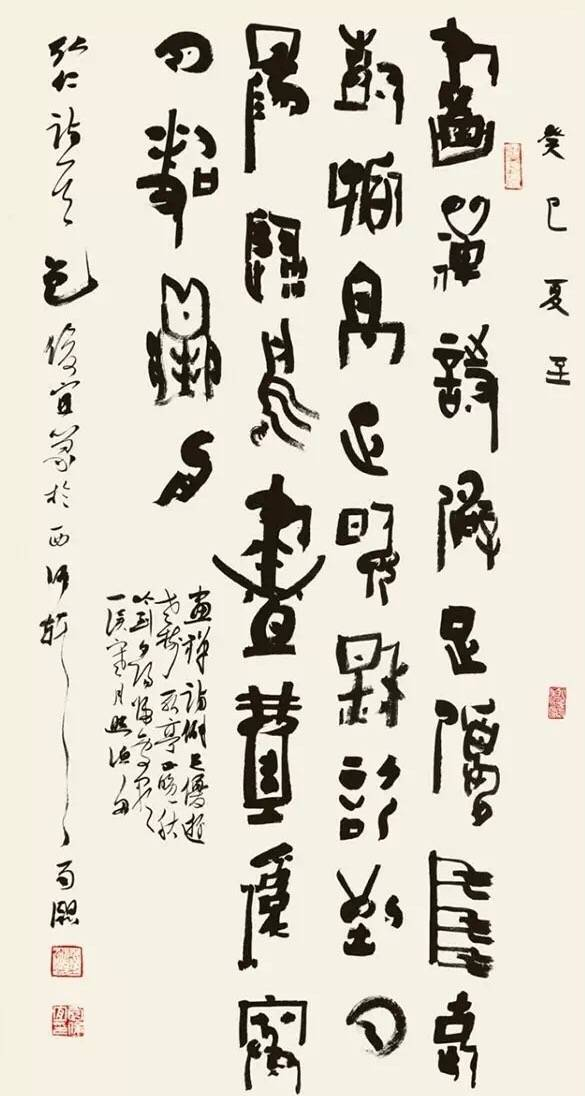

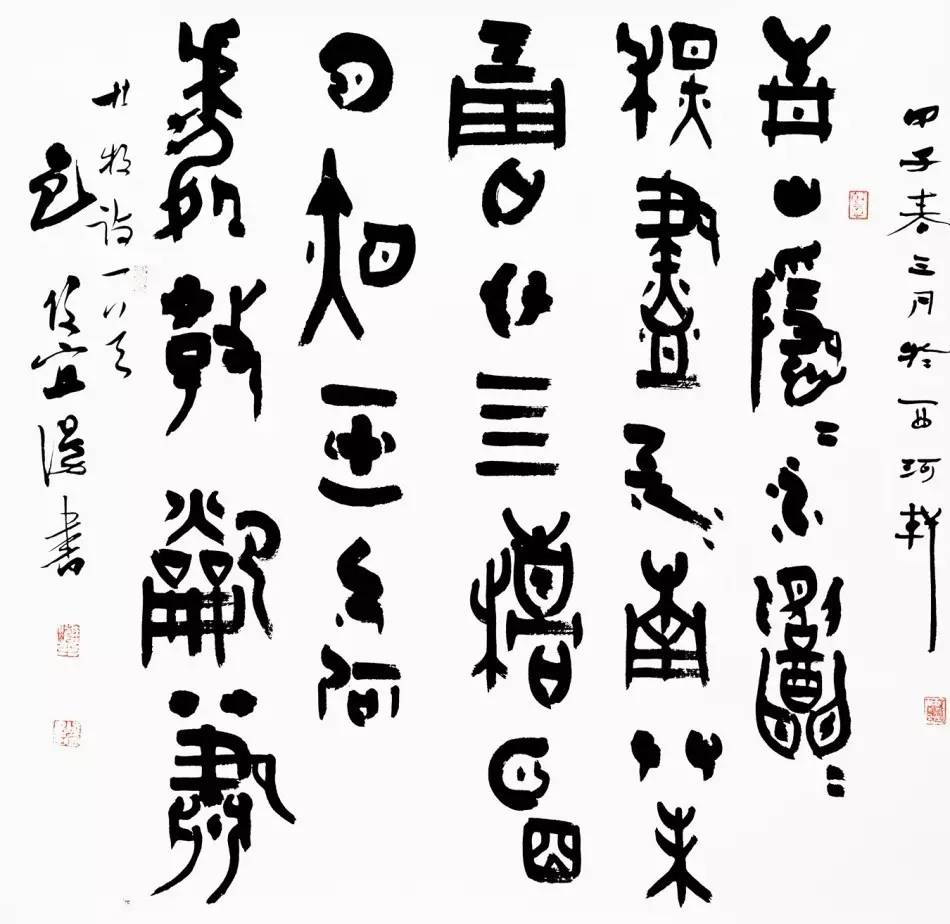

著名书法家包俊宜书法作品欣赏

包俊宜近照

包俊宜艺术简介

包俊宜,字瀚之,汉族,江苏太仓人,1955年11月生于贵阳,祖籍江苏太仓,1982年毕业于贵州大学历史系中国史专业,现为中国书法家协会副主席,中国书法家协会篆书委员会主任,国家一级美术师,贵州省政协委员,贵州省文学艺术界联合会副主席,贵州省书法家协会主席,贵阳市文学艺术界联合会书记、主席。先后出版有《凤翔千仞——包俊宜书法作品集》《包俊宜书赤壁赋》《包俊宜书法篆刻集》《对山集、包俊宜卷》《包俊宜书法》《中青年书法家创作档案》《虚室生白·包俊宜书法集》《包俊宜书唐诗》等专集。

包俊宜书法观

书法是一门能感动人的艺术,这缘自它书写技巧的纯熟与创作意识的独特境界。个性化的书写是在继承传统基础上的一种自我突破,这种突破需要坚实的传统脉络。一幅优美的书法作品,要给人一种经久的艺术感染力,或如前人所谓“耐看”,意为越看越有味道。我的作品离这个要求差距甚远,正在上下求索中。初看似乎有点特色,继而细观则缺陷甚多,故而压力很大,然学习动力也正饱满,最终的造化当来自勤书与学养的融合,庶几可有待来年的观察与现感了。

包俊宜书法作品欣赏

包俊宜先生的为艺、为人、为政

包俊宜先生肇始于20世纪80年代的“书法热”,让被称为中华文化之根的书法艺术得到了前所未有的复兴与繁荣。如今,“书法热”已经持续了30多年,这30多年就如一条河流一般,匆匆流过,在不经意间淘汰了一批又一批“不进则退”的书家;同时,也为我们涤荡出了一些杰出的书坛领袖。现任中国书协副主席包俊宜先生即以其精湛的书艺、纯粹的品格以及在书法传承发展过程中的筚路蓝缕之功,而始终屹立于书坛前列。

为艺:外师造化,中得心源

包俊宜先生于篆、隶、行、草、甲骨诸体兼善,近年来,尤其对金器、石碑上那些散发着浑厚宏肆而又不失端庄古朴之气的大篆书法甚为喜爱。中国哲学讲求“造自然之性,成造化之工”,庄子强调的“以道不以巧”即突出了天工的地位;董其昌言“以天地为师,其次以山川为师,其次以古人为师”,也将师法天地放在艺术研习的第一位。书法乃抽象艺术,不似绘画、诗词般,可将山川、天地的具体形象描绘出来,而往往只能以“非黑即白”的面貌来呈现天地精神。因此,从某种意义上来说,书法是更能考量作者心态和境界的一种艺术形式。

作为中国书法母体的大篆艺术,可谓非常接近自然界万物的形象艺术,称其为以“天地为炉”的书体也不为过。对大篆艺术的研习可谓一个“外师造化,中得心源”的过程。大篆一直在书法中扮演一个特殊的角色,它就好像一个远古的巨人,既古老、朦胧,又真实、清晰。在当今世界,整个书法艺术已经慢慢地整体步入了纯艺术的殿堂。实用性和工具性已经不再是书法特有的标签,而大篆这样一个在秦以后漫长年代中一直不扮演实用角色的书体,在这个时代中反而暗合当今书法发展的趋势。包俊宜先生选择大篆作为自己的主攻方向,足见其远见卓识。

任何艺术都面临着“继承与创新”的问题,正如包俊宜先生在《未来形势》一文中所写,“在学习书法的道路中,继承传统无疑是必经之路,吃透传统是事半功倍的不二法门,开拓创新是终极追求”。先生在精研大篆传统的同时,也始终在开拓创新这条艺术的终极追求道路上努力着。他在进行大篆创作时,将先秦金文和晚清小篆融会贯通,寓个人面目于笔情墨趣,并把简牍、帛书等民间书法的元素寓于其中,甚至“引草入篆”,实现了大篆书写自由度与灵动性的最大化。因此,先生的大篆艺术自成一家,观来耳目一新,与时人相比有了很大的突破。包俊宜先生赋予了大篆艺术新的时代气息,可谓实现了大篆艺术的“创作型转化与创新性发展”。

为人:永葆初心,锲而不舍

项穆《书法雅言》云:“夫人灵于万物,心生于百骸。故心之所发,蕴之为道德,显之为经纶,树之为勋猷,立之为节操,宣之为文章,运之为字迹……但人心不同,诚如其面,由中发外,书亦云然。”此语道破了为人、为事、为书的基本规律与准则,正所谓“书如其人”,书法,在技巧之外,终究是书家心性与品格的体现。从包俊宜先生之书道追求,可管窥其为人处世之道。

观今日书坛,虽书法作者数量空前,然大多以行草书为其所长,而以大篆为专并能得其体貌者,实在凤毛麟角。究其原因,一是大篆的流传离今天已经太久远,非有涤虑静心者难以追摹其体貌,更无法穷究其奥义;二是大篆书写难度大,非理论、技艺醇厚者难以驾驭。包俊宜先生能以大篆而名世,一方面证明了先生以深厚的古文字学功底迎难而上的决心与毅力;一方面也体现出先生永葆初心,不随波逐流的心性与品格。

勤奋好学、锲而不舍的精神也是成就包俊宜先生学习并掌握大篆这门古老艺术的关键所在。先生自少年时代开始学习书法,“勤学苦练”贯穿了他的求学时光。师从名家,让先生更快地掌握了书法学习的技巧,而技法提升则需要不断的练习、临摹和思考。在谈到书法学习时,先生常常感叹:“学习书法最重要的就是苦练。”如今,身兼中国书协副主席、贵州省文联副主席、贵阳市文联主席等数职的先生,无论工作多繁忙,每日都保证四五个小时的书法练习时间,或读帖、或临摹、或创作,真正做到了“不教一日闲过”。在习书的同时,先生还进行篆刻、绘画、诗文的研习,可谓艺术界的“全面手”。

“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”包俊宜先生的书法风格与艺术风貌,正是其为人处世的体现,其纯粹的品格与锲而不舍的精神,当为吾辈之榜样。

为政:历史担当,时代传承

包俊宜先生少年习书,在“书法热”刚刚有了点苗头的1981年,便以“全国首届大学生书法大赛”一等奖的成绩在书坛崭露头角,一时之间声名鹊起,成为贵州青年书坛的领军人物。2015年,包俊宜先生众望所归地当选为中国书协副主席,成为引领当代书坛发展的关键人物之一。在近40年的时间里,他始终以高度的文化自觉,思考着中国书法艺术的未来发展与传承。他发挥所长,不遗余力地推进着书法教育、书法专业化及民生书法的发展。

包俊宜先生常年在基层从事并组织教学工作,斩获“首届大学生书法大赛”一等奖后,他便发挥优势,在贵州省书协开办的书法学校授课,还先后在贵阳创办了书法讲习班、少儿书法班、贵州青少年书法篆刻培训中心等,使大批有志于学习书法篆刻的青少年走进了书法艺术的殿堂。20世纪90年代初,在“书法热”持续发酵期间,他主持创办了贵州省高等教育首届书法专业班——贵州省电大书法专业大专班,培养了30余名书法专业人才。

在担任贵州省书协主席10多年的时间里,包俊宜先生一直致力于为贵州的书法人才提供更多宽广的平台。为了给更多的书法爱好者和专业人士提供一个展示自己的机会,包俊宜先生亲自操办了七届“茫父杯”书法双年展、四届“恒安杯”篆书篆刻双年展,这两大展览在全国均取得了较大的影响,为书坛挖掘了大批优秀书法人才。此外,他还向中国书协引进了“中国第三届西部展”“中国首届篆书展”等大型展览,既将贵州书法家推送到全国,也让国内书法界的专家们看向贵州,通过这10多年的积累,贵州的中国书协会员,从过去70多人发展为如今的近190人。

在推进书法教育和书法专业化的同时,包俊宜先生始终不忘“以人民为中心的创作导向”思想的指导,数十次组织和参与“送文化,下基层”“送欢乐,下基层”等活动,走进社区、乡镇,将文化大餐送到基层人民群众手里。同时,他还致力于从民间培养更多书法人才。他带领团队,组织策划了“阳明春运贵州书法篆刻大展”“阳明全国青年文学山花奖”等民间展览和比赛,为群众艺术搭建起了展示交流的平台。

包俊宜先生以其顽强的毅力、超然的耐力、出色的能力,游刃于自身书法创作的深度与书法组织工作的广度二者之间。既能坐忘心斋,独善其身,与天地精神相往来;又能担负使命,兼济天下,为弘扬中华传统而殚精竭虑,实乃当今书坛真正的书之大者。

编辑:贵州文学杂志社

总编:赵朝龙

责任编辑:胡新平 牧之 林盛青 何进

栏目联系电话:赵先生18096180458

贵公网安备52019002007322号

贵公网安备52019002007322号